ダイエットにも最適です!すけそう鱈

秋も深まると、鱈が出回ってきます。特に、すけそう鱈は価格も安く、上質なたんぱく質がとれるという庶民の味方の食材です。また鱈は、魚の中でも特に大食漢で「たら腹食う」の語源にもなっています。北日本などの海水温度の低い所のやや深海に生息しており、一般的に鱈と言えば「真鱈」をさし、鱈子はすけそう鱈の卵をさします。

すけそう鱈の栄養の特徴は、水分が多く、低脂肪&低カロリーの上質なたんぱく質、そして何よりビタミンA・D・Eを多く含む肝臓が最大の特徴で、冬に不足がちなビタミン類の補充として役立ちます。また、少々多く食べたとしても低脂肪&低カロリーなのでダイエット中でも助かる食品の一つです。今回は、その鱈の肝臓も美味しく食べられる「四川風 鱈汁なべ」に挑戦しましょう!

(大野信一)

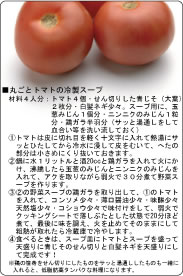

【材料(4人分)】

・大きめのすけそう鱈…1匹・長ネギ…………………2本

・白菜……………………4分の1個・春菊……………………少々

・湯どうしした糸コンニャク…少々

※鍋だしの作り方…だし汁15・醤油1・みりん2・にんにく1かけをスライスしたものを入れて、いったん火にかけて沸騰したら味噌を適量入れて味を整えて火を止めてから豆板醤を適量入れ、辛さを出す。最後に、ごま油を少々入れて香りを豊かにする。

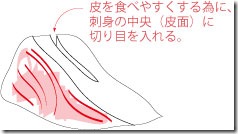

①、すけそう鱈を洗って腹をあけて内臓を取り出した後、水で洗って身を4等分し、沸騰したお湯にサッとくぐらせ霜降りし、流水できれいに血合いを取り去る。内臓は、肝臓から胆汁の袋(緑色の豆粒のような袋)を傷つけずに取り去り、水でサッと洗い4等分する(胆汁の袋を破ると苦くなりますので注意して下さい。肝臓以外の内臓は捨ててもよいです)。

②、長ネギ、白菜、春菊、糸コンニャクは、鍋を作る要領で切って、水で洗ってザルに空けて水を切っておく。

③、土鍋に、2の野菜と1の身と肝臓を入れて、鍋だしを入れて、煮てお召し上がり下さい。豆板醤の辛さとごま油の香りが、淡泊な鱈汁をここまで変えてくれるのかと思う程、美味しくしてくれます。